人生は日々、思いがけないことの連続で日々過ぎてゆく、といわれています。

予定したことが予定通りに実行され、または思ったより早く終わったときは本当に良かった、と感謝するようにしています。そんな日はビールがうまいものです。

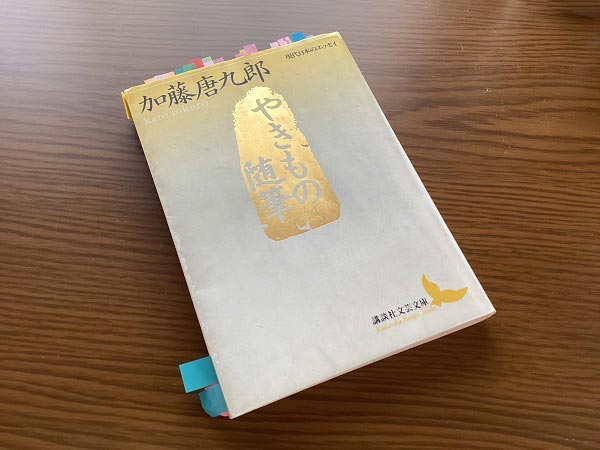

加藤唐九郎は窯焼きの極意を“予定した偶然の効果”として、

「“予定した偶然の効果”がつかめないかぎり、よいやきものはえられません。それは全部窯にあるのです。窯焼きこそ、いちばん大切な仕事なのです。」

と、やきもの随筆の中で述べています。

偶然を予定する、とはまさに神業だと思うのですが、そうでなければ良いやきものはできない、とまで述べています。

しかし、一般の作陶家ではなかなかそうはいきません。

予定した色が予定通りに出ななければ死活問題です。

唐九郎が窯焼きこそ一番大切とまでいうそんな窯を作っている身分としては、直間問わず責任重大です。

予定通りにいかなかったといわれたら真剣に対応せざるを得ません。

そんな中、今まで、相当数のガス窯を納めてきましたが、予定通りの色が出なかったという相談で印象的な釉薬は、すべて伝統釉でした。

それは鉄を使った青磁釉と銅を使った銅紅釉(辰砂釉)と、青織部釉です。

青磁釉のときは、普段は水色を呈した砧青磁風なのだが、7,8窯に一回、緑色を呈した七官青磁になってしまうので、これを解消したい。というもの。焼成温度や還元雰囲気は同じであるのに、どうして緑を呈してしまうのか?

これを解決するのに往復240kmを3回通うことになりました。

青磁釉焼成の難しさを痛感したものでした。

また銅を発色剤にしている釉薬も難しいものが多いものです。

たとえば青織部。

青織部といえば通常「緑色」なのですが、黒くなってしまったということ。

赤くなったというのであれば、それは還元だったのですねであるが、「黒」となると話は別。

あまり聞いたことが無い失敗事例といえます。

文献で調べた結果、解決方法はどうやら冷ましにあったようです。

青織部は酸化焼成で比較的簡単に出ますが、釉の性格を見極めないとうまく色が出ません。

ポイントは焼きすぎないことと、少し早めに冷ますこと、といえるようです。

窯焼きは、あぶり、セメ、冷ましの三段階ですが、「冷まし」に無頓着になるとせっかくの苦労が報われません。冷ましを含めた窯出しまでが窯焚きなのかもしれません。